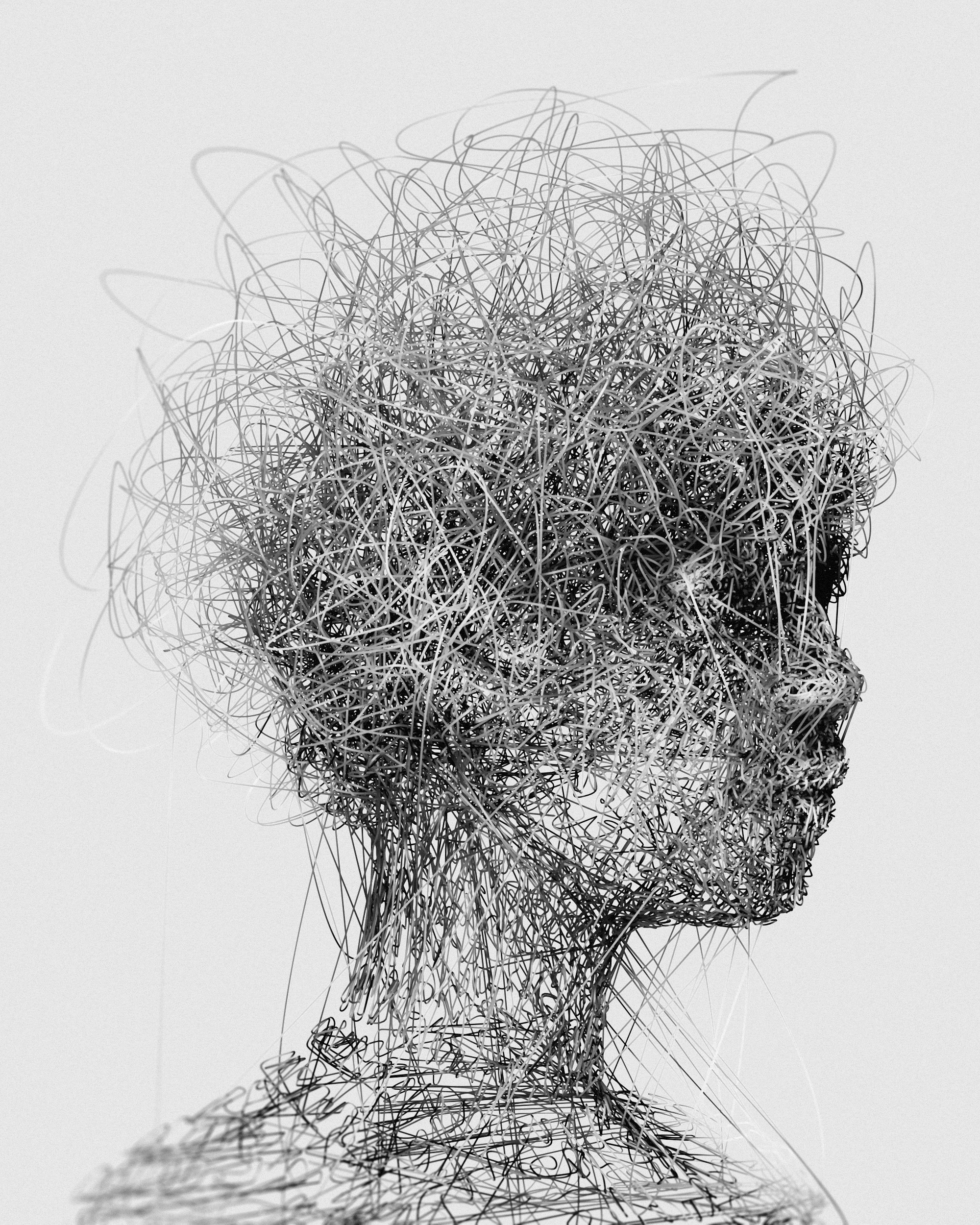

En la mayoría de las familias, el hogar es un lugar de seguridad, pero para muchas personas, ese espacio que debería protegerte se convierte en un escenario de miedo, humillación y violencia. El abuso dentro de familias disfuncionales —ya sea físico, psicológico, emocional o sexual— no se queda únicamente en “malos recuerdos”: literalmente, moldea el cerebro y reprograma el sistema nervioso.

Investigaciones de expertos en trauma como Bessel van der Kolk, Janina Fisher y Judith Lewis Herman han demostrado que el trauma de desarrollo, relacional o complejo no es solo una experiencia emocional, sino que produce un cambio profundo en cómo funcionan nuestras neuronas, hormonas y circuitos cerebrales.

1. El cuerpo en alerta permanente

Cuando un niño crece con gritos, humillaciones, amenazas o violencia física, su sistema nervioso aprende que el peligro es constante.

El sistema nervioso simpático —encargado de activar la respuesta de lucha o huida— se enciende una y otra vez, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina. Mientras tanto, el sistema parasimpático, que permite relajarse y reparar el organismo, queda en segundo plano.

Ejemplo: Un niño que vive con un padre impredecible puede tensar sus músculos y contener la respiración cada vez que escucha la puerta abrirse. Aunque no haya peligro en ese momento, su cuerpo reacciona como si estuviera a punto de ser golpeado.

Van der Kolk (2014) señala que este patrón repetido altera el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA), dejando al organismo en un estado de hipervigilancia crónica que, en la vida adulta, se traduce en ansiedad persistente, insomnio y problemas digestivos.

2. Cambios en el cerebro

El abuso repetido en la infancia afecta estructuras cerebrales esenciales:

- Amígdala: Se vuelve hiperreactiva, detectando amenazas incluso donde no las hay. Esto explica por qué sobrevivientes de abuso crónico reaccionan con pánico a ruidos fuertes o gestos bruscos.

- Hipocampo: Puede reducir su volumen, afectando la memoria y dificultando diferenciar entre peligro real y recuerdos dolorosos. Esto puede provocar flashbacks que se sienten tan reales como el momento original.

- Corteza prefrontal medial: Su actividad disminuye, lo que afecta la capacidad de tomar decisiones calmadas o pensar con claridad bajo estrés (Fisher, 2017); las funciones ejecutivas se ven alteradas.

Ejemplo: Una mujer que fue criticada y ridiculizada de niña puede quedarse en blanco en una reunión laboral cuando su jefe la interrumpe bruscamente; aunque no esté en peligro real, su cerebro revive el pasado y apaga su pensamiento racional.

3. La disociación como refugio

Janina Fisher (2017) describe la disociación como una “desconexión protectora”. El niño, incapaz de escapar físicamente, aprende a escapar mentalmente: deja de sentir su cuerpo, mira “desde fuera” o pierde la noción del tiempo, se desconecta de sí mismo y del entorno.

Ejemplo: Un adolescente que sufrió violencia verbal puede no recordar la mayor parte de las discusiones familiares, como si hubiera “apagado” la grabadora interna. En realidad, su cerebro desconectó ciertas redes para evitar sentir el dolor emocional.

Este mecanismo protege en el momento, pero cuando somos adultos, dificulta la conexión emocional y provoca una sensación constante de irrealidad o vacío, dando lugar a síntomas disociativos como la despersonalización o la desrealización.

4. La memoria corporal del trauma

Judith Herman (1992) y Van der Kolk coinciden: el trauma no solo vive en la mente, también en el cuerpo.

Tensión muscular crónica, dolores inexplicables, problemas gastrointestinales y patrones de respiración alterados son formas en que el cuerpo recuerda.

Ejemplo: Un hombre que sufrió abuso físico de niño puede encogerse involuntariamente cuando alguien levanta la mano cerca, incluso si solo es para saludar. Su sistema nervioso responde antes de que él piense.

5. La esperanza: el cerebro puede sanar

La neuroplasticidad —la capacidad del cerebro para reorganizarse— significa que estas huellas no son una condena definitiva. Terapias que integran cuerpo y mente, como EMDR (Desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares), IFS (Sistemas de familia internos) o terapias somáticas, como SE (Somatic Experiencing), ayudan a “enseñar” al sistema nervioso que ya no está en peligro.

La recuperación es posible; implica trabajar no solo con los recuerdos, sino también con las sensaciones físicas y las reacciones automáticas.

Referencias

- Fisher, J. (2017). Sanar el yo fragmentado de los supervivientes de trauma. Routledge.

- Herman, J. L. (1992). Trauma y recuperación. Basic Books.

- Van der Kolk, B. (2014). El cuerpo lleva la cuenta: cerebro, mente y cuerpo en la sanación del trauma. Viking